【戦後80年】Love Day1945・横須賀占領の日〜元兵士の証言と「猿島」の終戦【完全版】

1945(昭和20)年8月15日。

ポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本でしたが、次の課題は連合国による〝占領〟の受け入れでした。

連合国軍の大部隊が最初に目指したのは横須賀。その目と鼻の先には、防空砲台の役目をした猿島(さるしま)がありました。記録から、終戦の動きに迫ります。

●本記事は2025年8月29日付「タウンニュース横須賀・三浦版」掲載記事の完全版です。紙面に入りきらなかった事項や写真、動画も掲載しています。

▼ INDEX

■〝Love-Day〟とは?

日本が経験する初めての「占領」――

未曾有の事態を目の前にして、日本も連合国も、手探りの状態でした。

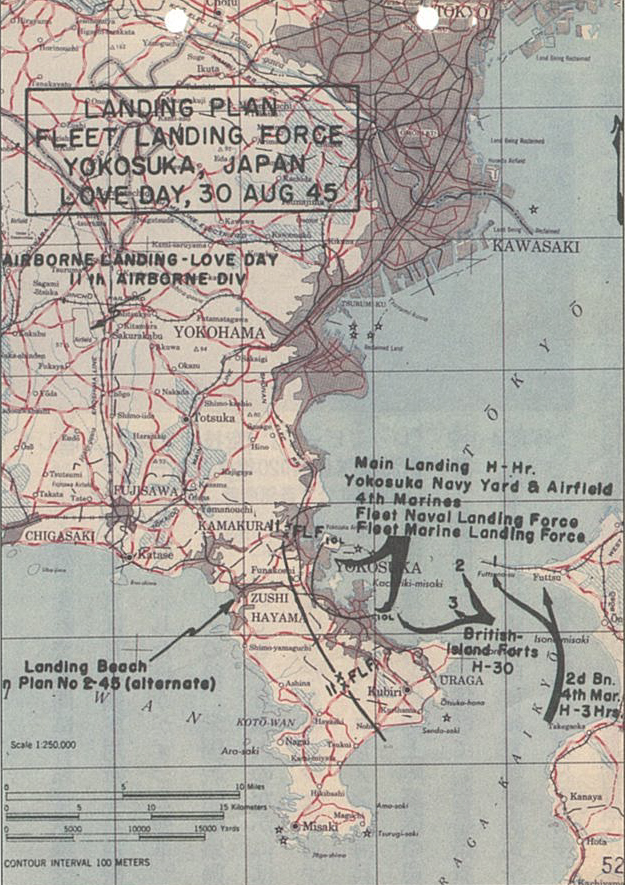

そこで本土上陸に際し、アメリカ軍は「Love-Day」を設定しました。

なんだか可愛らしい名前ですが、日本にとってはまったく喜ばしい日ではありません。

上陸予定日、いわゆる〝Xデー〟をこう呼んで、連合国軍は大規模な作戦を短期間で練っていったのです。

ちなみにこの呼び名は、沖縄上陸作戦でも使われたもの。

終戦からまだ時間が経っていないこの時期の敵本土への上陸に際して、連合国軍は万が一の事態に備えて戦闘態勢で向かった、ともいえます。

Love-Dayに行われる作戦は、日本本土に第一陣の部隊を上陸させるとともに、強固な要塞が築かれていた周辺の島々の占領も入っていました。

その中にはもちろん、東京湾の無人島「猿島(さるしま)」も含まれていました。

■「横須賀と厚木」が最初の上陸地に決定

以前から日本占領のプラン「ブラックリスト作戦」を検討していたアメリカ軍は、日本の敗色が濃厚となった1945年夏、Love-Dayの準備を加速します。

8月15日、ポツダム宣言受諾の玉音放送。

連合国軍は8月21日、フィリピンの司令部に日本側特使を呼び出し、占領についての協議を始めます。

いきなり日本本土にやって来たのではなかったのですね。

こうして決まったのが「陸軍は厚木、海軍・海兵隊は横須賀」を最初の上陸地とするということでした。

その頃、日本軍では武装解除が進みつつありましたが、一部では終戦に抵抗する勢力が不穏な動きを見せていました。

特に厚木航空隊による騒乱は有名です。

その本拠地に敵国が大挙して乗り込んでいくわけですから、一触即発の事態になりかねません。

アメリカとの協議の際に、特使が命懸けで日本へ文書を運んだ「緑十字飛行」が知られていますが、戦争を本当の意味で終わらせることの難しさに、日本も連合国も直面していたのです。

そしてLove-Day は、1945年8月28日に設定されました。

天候が悪化したため、実際には8月30日。この日が、占領の日となったのです。

“Action Report, Initial Occupation of Yokosuka Naval Base Area, Japan” 米陸軍省高級副官部資料 / 「新横須賀市史 通史編 近現代」

■占領当日――最初の上陸地は横須賀ではなかった?

8月30日午前3時15分、アメリカ・イギリスの海兵隊員らで構成される3つの輸送船団、総勢4000名が東京湾に入ります。

5時58分、日本に初上陸。

しかし、そこは横須賀ではありませんでした。

実は「上陸ポイントの背後を牽制するため」に、対岸の富津(ふっつ)岬を最初の上陸地点にしたのでした。

この念の入れようは、やはり日本との戦闘を想定していたものに他なりません。

しかし、上陸した海兵隊を迎えた最初の日本人は「たった2人の警察官」だったといいます。

そして9時29分、第四海兵連隊第三大隊によって「グリーンビーチ」と名付けられた横須賀海兵団南側海岸に上陸。

ここは現在の米軍基地内南側、マクドナルドの前あたりと言われています。

9時30分、ほぼ同時に同第一大隊が「レッドビーチ」と呼ばれた追浜飛行場東浜に上陸します。

米軍を主力とした連合国軍の上陸部隊は、こうして日本本土に到達したのでした。

上陸地点では事前の米軍の指示通り、白い腕章をした日本人通訳が数人立っていました。日本側通訳が足りず、中学校の英語教師にまで依頼したとか。

他にも横須賀鎮守府で働いている役人やタイピストなども加わったコミュニケーションは何とも微妙だったようですが、米軍が恐れていた日本軍の抵抗はまったくなく、順調に占領は進みました。

というのも、連合国軍から「もし一人でも進駐軍に敵対するものがいて、ピストルの一発でも発射するようなことがあったら、被害の有無にかかわらずその時点から武力進駐に切り替える」という説明があり、日本側は相当ピリピリと警戒していたようです。

この日1945年8月30日は木曜日(ちなみに大安)。

横須賀市内には外出禁止が要請されていました。特に女性は警戒し、郊外へ疎開する人もいたそうです。

こうして8月30日午前10時(10時18分、12時31分という史料もあり)、現在も残る鎮守府の庁舎に星条旗が掲揚され、占領が始まりました。

この星条旗は、グアムや沖縄が占領された際に掲げられた旗と同じものでした。

当時、三浦半島にいた軍は海軍約11万人、陸軍約1万人。

結果的に抵抗する動きはなく、兵たちはほとんど9月2日までに「解員」を命じられたのです。

【貴重映像】なんと上陸当時のカラー映像が!上陸時の様子や猿島も映っています👇

■猿島へ向かったのはアメリカ軍ではなかった?

一方、米軍が横須賀へ上陸したわずか10分後、沖合の島への上陸部隊は猿島へ向かっていました。

それはアメリカでなく、イギリス軍。王立海軍と王立海兵隊で構成され、合計450名という陣容でした。

第二海堡(かいほう)や吾妻(あづま)島にも部隊は振り分けられ(第一海堡は米軍)、猿島には40〜50名の兵士が来たと思われます。

イギリス軍は島ばかりを担当――島国だけに島への上陸を得意としていたのかは分かりませんが、実際、危険を伴う任務でした。

猿島の周囲は遠浅の地形になっているうえに潮の流れが早いところもあり、大型の船は近づくことができません。

しかも日本軍が仕掛けた機雷が残っていたり、陣地から発砲してくる可能性もあり、実に命懸けの上陸だったのです。

いったい、イギリス軍はどのように上陸したのでしょうか。

なんと、その上陸を猿島から見ていた元兵士の証言が残っていました。

■ 「特攻」から無人島へ

イギリス軍が上陸したまさにその時、猿島で待ち構えていた人――

その証言が、横須賀市が2004年に発行した文化財調査報告書にあります。

貴重な聞き取りがいつ行われたかは不明ですが、おそらく21世紀に入った頃と思われます。

証言してくださったのは、元中尉のTさん。1922(大正11)年10月に茨城県で生まれ、終戦当時は22歳でした。

前年に海軍予備学生として海兵団に入隊し、砲術学校を経て「伏龍(ふくりゅう)」隊に配属となります。

「伏龍」は本土決戦時、敵の船が海岸に近づいた際、兵士が潜水具をつけて海底に潜り、棒につけた機雷を船底に直接当てて爆発させる、というとんでもない発想の特攻兵器。Wikipedia「伏龍」を読むと、そのお粗末な様子がよく分かります。横須賀市野比(のび)海岸でも訓練が行われ、横須賀だけで訓練中に10名の死者が出ていたそう。

さて気になるのはTさんのその後。

幼少期から喘息の持病があり潜るのが大変だったため、軍医に相談して砲術学校に戻ったそうです。

持病を押してまで特攻の訓練をしていたことは、今の感覚ではとても理解できないこと。

Tさんのような若者が、本土決戦に備えて大量に動員されていた事実があったのです。

こうしてTさんは終戦1カ月前の7月1日、対空射撃の指揮官として猿島へ赴任します。

ところが、いきなり実戦が訪れます。

横須賀では大規模な空襲はなかったものの、1942(昭和17)年4月18日のドーリットル空襲(初の日本本土空襲)以降、終戦直前まで散発的な空襲がありました。

なかでも1945(昭和20)年7月18日には、すでに燃料不足で横須賀港内で浮き砲台となっていた戦艦「長門」が攻撃されるなど大きな被害があったほか、猿島では戦闘によって3名が戦死したという証言もあります。

軍に入ってたった10カ月、猿島に赴任して2週間ちょっとのTさんは、さぞかし大変な思いをしたに違いありません。

■ 豊富な食料で戦後はしばらく「ぶらぶらしていた」

ところで、戦時中の猿島はどんな様子だったのでしょうか。

Tさんとは別の元兵士の証言によると、戦争中も猿島は比較的自由で、魚釣りをして焼いて食べたり、海藻を獲ったりしていたそう。

軍の中枢である鎮守府が近くにあるため食料も豊富で、酒保(しゅほ:軍の施設で日用品や飲食物などを売った店のこと)ではお酒も買えたようです。

この別の元兵士の方は「シチューが美味かったし、カレーライスも(食べられた)」「トンネルの上の斜面で畑を作っていましたよ。サツマイモ、唐辛子、南蛮(ネギのこと)、春菊とか」とも。

本土とはまったく違う環境で、空襲があるまでは比較的のんびりと過ごしていたようです。

つい先日まで特攻兵器の練習をしていたTさんには、そんな様子は〝別世界〟とうつったかもしれません。

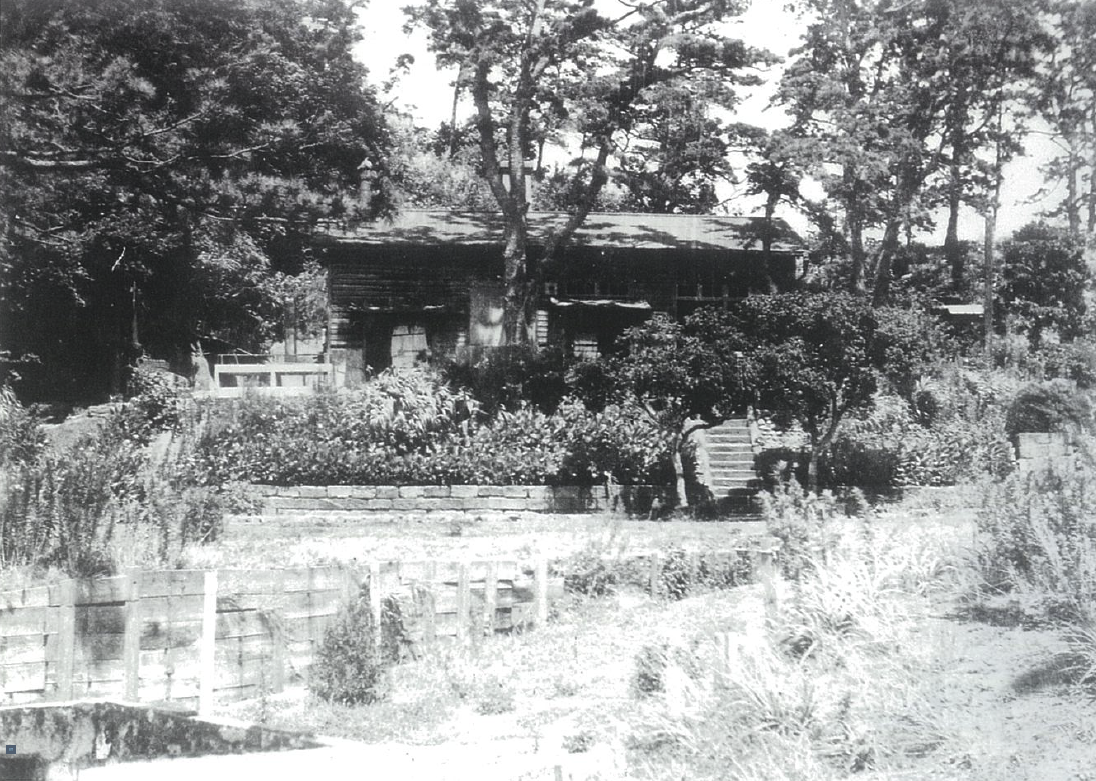

(1947年頃) / 赤星直忠博士文化財資料館蔵

こうして、猿島は8月15日を迎えます。

玉音放送ではなく軍からの報告で敗戦を知ったTさんは、その夜のうちに文書類を燃やすなど、今度は指揮官として戦後処理に当たることになったのです。

「(島を出たのは8月)22か23日頃です。その間はぶらぶらしてました。食糧もありますしね」と別の元兵士は証言しています。

そんな、当時100名ほど残っていた兵士たちに、「飯盒(はんごう)と米、2カ月分の給与を支給して帰した」というTさん。

さらに島にあった武器を指示通りにすべて使用不能にし、ついに占領の日を迎えます。

そう、占領軍を待ち構える3人のうちの1人になったのでした。

■〝イギリス? アメリカだと思ってた〟

そして、いよいよ8月30日がやって来ます。

Tさんらは指示通り、1m四方の白布を竹に括りつけて海岸で待っていました。

「(上陸したのは)イギリス兵ですか? アメリカだと思っていました。銃を持った兵は40〜50人くらい。確か2艘だと思いますが、上陸用舟艇が猿島の波止場(船着き場)付近の砂浜に上陸しました。第二海堡あたりから来たように思います。

銃を抱えて次々と上陸してきましたので、あまりいい感じはしませんでした」

日本側は、戦闘になるなどまったく思っていなかったでしょう。

しかし上陸するイギリス兵は、見知らぬ土地で極度の緊張状態になっていたことが想像できます。

「イギリス兵はかなり警戒しながら島内を見回って尾栓(びせん:大砲の先端を密閉すること)確認をしましてーー」

その後Tさんたち3名の兵士はイギリス兵とともに船に乗り、本土へ。

そして所属していた高角砲大隊の本部がある小原台(おばらだい:現在の防衛大学あたり)に行って上官に猿島の武装解除を報告。9月に入って復員(招集の解除)の許可が出たそうです。

こうして、Tさんの戦争は終わったのでした。

(1947年頃) / 赤星直忠博士文化財資料館蔵

■「国史跡」になった要塞

この日13時30分、米海軍の指揮官、ハルゼーとニミッツが横須賀に上陸し、少し遅れて14時05分、マッカーサーが厚木基地に到着。

こうして米軍主体の連合国軍による占領が始まりました。

大きな抵抗や混乱どころか、実に整然と行われた横須賀の基地占領。

これには、日本側の協力と統率された動きが大きかったようです。

終戦から2週間で日本軍により武器が破壊された猿島砲台は、その70年後となる2015(平成27)年3月、「国史跡」に指定されました。明治から昭和にかけて首都を守ろうとした砲台群が、史跡として認定されたのです。

今から80年前、実際に火を吹いて激しい防空戦が行われた猿島。

現在、年間20万人以上が訪れる観光スポットとなった無人島・猿島の奥に佇む要塞は、たくさんの教訓を今に生きる私たちに投げかけています。

※( )内は編集部による注釈です。

⭐️#新三浦半島史 戦後80年関連記事はこちらも👇

参考文献:

「新横須賀市史 通史編近現代 / 資料編 近現代3」(横須賀市) 「横須賀市埋蔵文化財調査報告書 第11集」(横須賀市) 「歴史はここに始まる―激動下の横須賀―」(毛塚五郎) 「図説・三浦半島ーその歴史と文化<下巻>」(郷土出版社)

写真協力:

赤星直忠博士文化財資料館 横須賀市立中央図書館郷土資料室

この記事を書いた人

横須賀&三浦半島のディープな情報を独自目線で発信!

三浦半島へ行こう!

かつて存在した地域情報サイト「三浦半島へ行こう!」からスピンオフ!?

もはや伝説と化した老舗サイトの元管理人が“いま”の三浦半島をレポートします。

知っている人も知らない人も・・・フツーのWebでは見られない、ジモト発のとっておき情報をお届け!

#三浦半島へ行こう #横須賀 #三浦 #逗子 #葉山