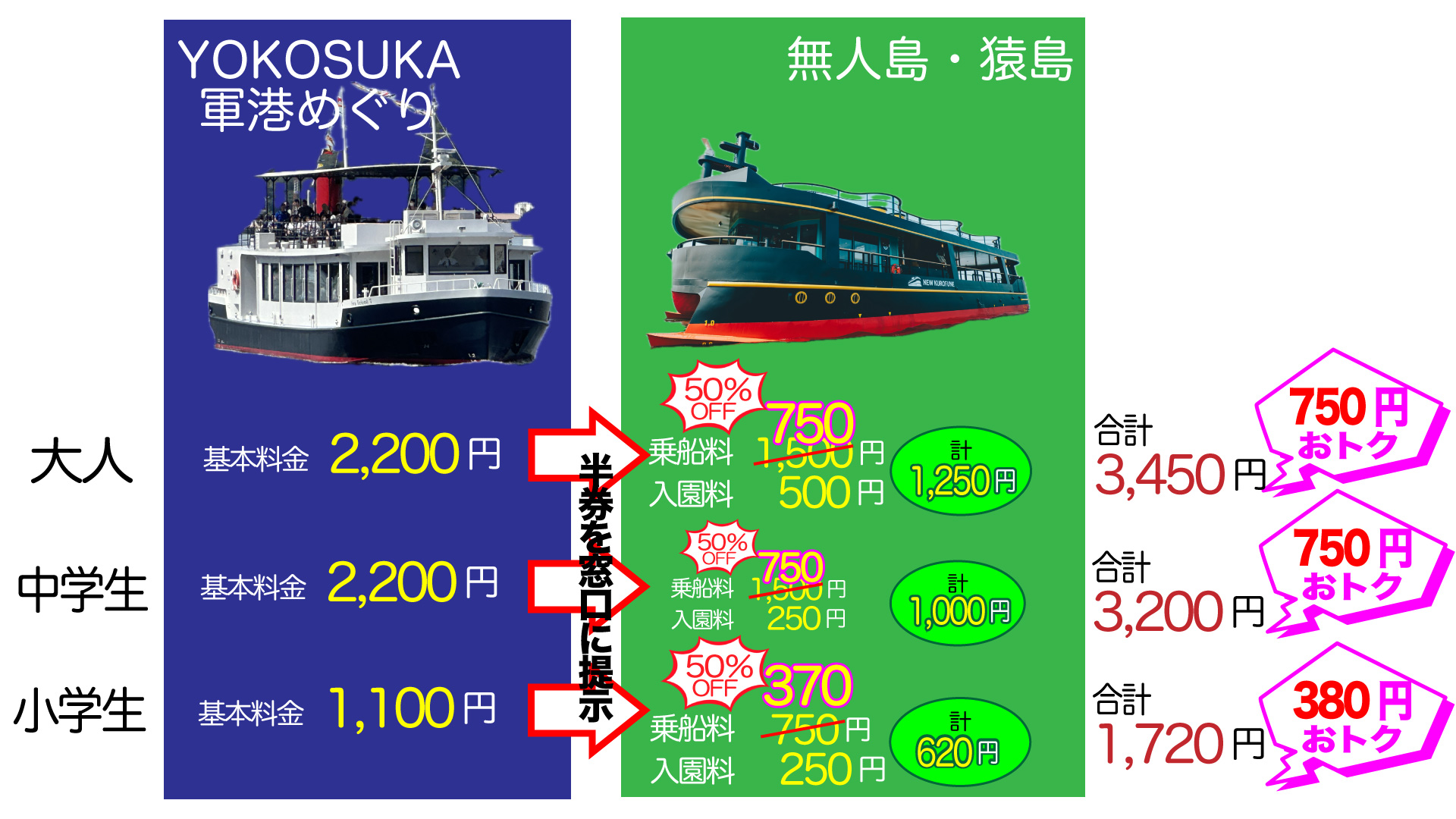

2023年秋、【「第二海堡」異空間をあるく】で〝船愛〟ぶりをいかんなく発揮してくれた阿部稜平氏から、渾身の力作が新着です!

なんと新造船「NEW KUROFUNE(ニュークロフネ)」の進水式に潜入し、めったに見られない〝小型旅客船〟の進水風景レポ。

そして、船マニアならではの視点で新造船を世界最速レビュー。

どうぞじっくりと船のマニアックな世界をお楽しみください!

金属板から作り出された船が初めて水上に浮かび、初めて船としての生を与えられる特別な瞬間、それが「進水式」だ。

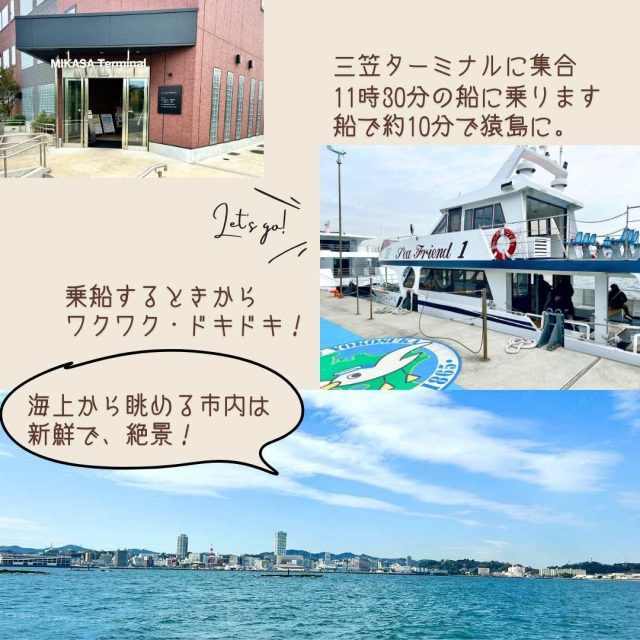

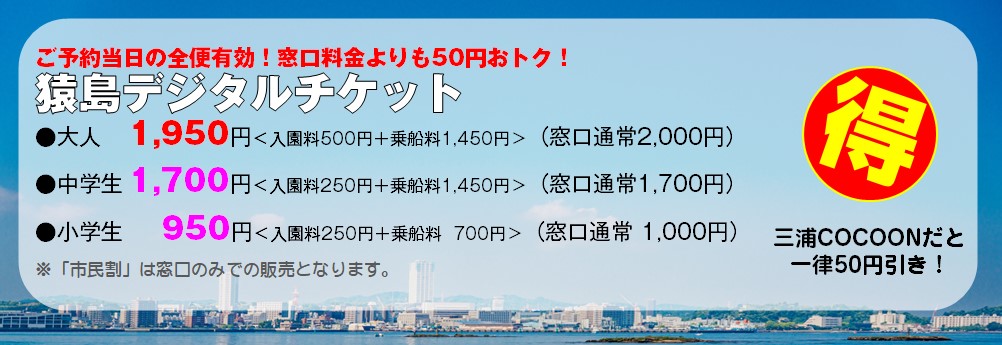

今回は猿島航路への就航が予定されている期待の新造船「ニュークロフネ」の進水式へ潜入。

本船が命を吹き込まれる瞬間と最新の建造状況リポート、さらに猿島航路のニューフェイスとなる「NEW KUROFUNE (ニュークロフネ)」の新たな魅力をお伝えしよう。

これまでの建造の様子は「あたらしい船タイムライン」に掲載されているので、こちらも併せてお読みいただくとより楽しめるだろう。

INDEX

■舞台は蒲郡の老舗造船所

■極の曲線美がニュークロフネの真骨頂

■随所にある工夫で〝双胴船と三胴船のいいとこ取り〟の設計

■船の完成はまだまだ先

■神聖な儀式がはじまる

■満潮のとき、漆黒の船体がいよいよ海へ──

■エンジン無しで〝はじめての着岸〟

■船に命を吹き込む作業はこれから

■舞台は蒲郡の老舗造船所

進水式当日の昼、筆者は同行のカメラマンとともに愛知県は蒲郡(がまごおり)駅に降り立った。ニュークロフネは、ここ蒲郡駅から程近い形原(かたはら)漁港に位置する「形原造船(株)」で建造が進められている。形原造船は以前にもトライアングル船隊の「シーフレンドZERO」「シーフレンド7」「シーフレンド8」を建造した造船所で、145年の歴史を持つ小型船建造の名門だ。そんな信頼と実績に裏打ちされた造船所で造られているニュークロフネ、建造中の今からも期待が高まるというものだ。お迎えに来てくださった車で造船所へ到着し、工場へ入るといよいよ新造船と対面だ。

工場に入って一番奥の船台、海に繋がるスロープの上に、ニュークロフネの姿があった。船殻(せんかく)が完成して、艤装(ぎそう)工事が行われている真っ最中だ。進水式を間近に控えたニュークロフネは船台のレールに乗せられた台車の上に乗っていて、台車はスロープの途中にアンカーチェーンによって固定されている。このチェーンが外れると台車は重力に従って海へ滑り出し、船が海に浮かぶというわけだ。

▲INDEXに戻る

■究極の〝曲線×直線美〟がNEW KUROFUNEの真骨頂

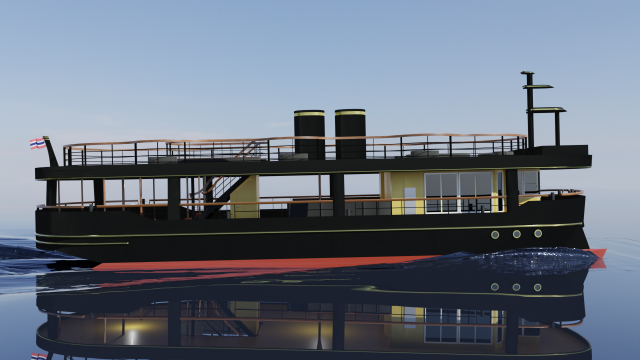

船体の周りをぐるりと歩くと、ついにニュークロフネの全容が明らかになる。

軍港めぐりクルーズでは多くの方が船首から見た軍艦の写真を撮ろうとするし、船の最も魅力的の部分と聞かれたら「船首の曲線美」と答える愛好家は多いだろう。しかし、ニュークロフネの造形美の真髄は船尾と側面にある、と筆者は感じる。

なんといっても目を引くのが、流麗な曲線で構成された船尾だ。後方の水面上に大きく張り出した丸い船尾は、先に就航したシーフレンド7と同様に在りし日のクラシカルな船を想起させる。さらに船尾からは「双胴船」というニュークロフネの特徴もはっきりと見ることができ、この船で一番「船としてのメカらしさ」が現れている部分でもある。猿島と横須賀の海が辿ってきた歴史と、今を牽引する最新の技術とがニュークロフネの上で見事に調和している様子を余すことなく堪能できるのだ。

一方で船体側面は直線的なデザインで、スマートな船らしさが強調されている。直線がメインのデザインは単調になりがちなものだが、ニュークロフネでは白いロゴマークや黄色い舷窓(実はダミー)、そして黄色いラインをワンポイントとしてあしらい、飽きのこない見た目に仕上がっている。猿島の自然をモチーフにした2階デッキの手すりの曲線、そして丸いシルエットがキュートな2本の煙突とのメリハリもバッチリだ。

ニュークロフネは「実際に見て美しい船」で、イメージ図や写真からは魅力を伝え切ることができないのがとても惜しいもの。就航後は三笠ターミナルや猿島桟橋から、ただの小型船とは一線を画したニュークロフネの美しい船体を是非じっくりと堪能していただきたい。

▲INDEXに戻る

■随所にある工夫で〝双胴船と三胴船のいいとこ取り〟の設計

続いては、進水前しか見られない船底の様子を見ていこう。

ニュークロフネは「記念艦みかさ」のように前方に尖った形状の船首をしている。水面下で前方に突き出た形の船首といえば造波抵抗を低減させる「バルバスバウ」が有名だが、ニュークロフネの船首はそれとは似て非なり。この形状は「ウェーブピアシングバウ(波浪貫通型船首)」と呼ばれる構造に分類されるもので、文字通り波を打ち消すのではなく「貫通」する効果を狙ったものだ。船体を延長することなく水線長を延長し、船の直進性や速度、乗り心地を向上させることができるというもので、近年の小型高速船の新たな設計理論として定着しつつある形状なのだ。

さらに左右の船体の間には、小舟をぶら下げたようなもう一つの船首が見える。となるとニュークロフネは双胴船ではなく三胴船ではないか?と思われるかもしれないが、この膨らみは船のアタマ付近だけの増設なので、ニュークロフネは自信を持って(?)「双胴船」と言えるのだ。以前の「あたらしい船タイムライン」でも紹介したこのバウ、小さいながらダミーではなくしっかりとした機能を持っている。小型船でありウェーブピアシングバウを採用したニュークロフネは、波が高い時には船首から波に突っ込んでしまったり、双胴船の特徴でもあるアーチ状の船底を波に叩き上げられてしまったりする可能性がある。そんな時に役立つのがこの小さなバウ。船底に当たる波を受け止めたり、波に突っ込んだ時に船首を浮かせたりすることで、荒天時でも安全で乗り心地の良い航海ができるのだ。双胴船ではあるが、「双胴船と三胴船のいいとこ取り」のような感じの設計になっているのがニュークロフネの特徴だ。

▲INDEXに戻る

■船の完成はまだまだ先

進水式は船内まで全て完成した船を水に浮かべる作業だと思っている方も多いが、進水式の段階では基本的に船殻と機関部のみが完成していることが多い。この日のニュークロフネも外から見ると塗装も終わって一見完成しているように見えるが、船内はまだ骨組みが剥き出しになっている部分も多く艤装工事の真っ最中だ。

ブリッジ、キャビンはまだ緑色の下地塗装の状態で、中もベニヤ板が露出しているのが見える。就航までのワクワクを高めるために、ここでは敢えて多くを語らずお楽しみをとっておこう。この状態からはたしてどのような船が完成するのだろう?

2階部分はもうほとんど完成といった状態。レーダーやアンテナなどは1本のマストに集約されており、シーフレンド7を超える抜群の眺望が確保されている。ウッドデッキ風の落ち着いた塗装も古風な船らしく素敵な雰囲気で、青い海の上でとても映えることだろう。就航への期待が高まるというものだ。

▲INDEXに戻る

■神聖な儀式がはじまる

この日は小雨が降り続く生憎の天気で、職人さんたちは船体後部に溜まった水をバケツとちりとりで掻き出しながら作業を進めていた。スロープの上の船は通常の想定を超えた傾斜になっているため甲板上の排水口がうまく機能せず、溜まった雨水が捌け切らないのだという。船台の上に乗ったニュークロフネを観察しているといよいよ進水式の時間が近づき、船内は物資の片付けやくす玉の設置でにわかに慌ただしくなり始めた。

造船所付近が満潮になるのを待ち、午後4時、遂にニュークロフネの進水式が始まった。

進水式は船が完成したことを神様にご報告し、航海安全を祈願する儀式。ニュークロフネの進水式は伝統的な神道式。大まかには「命名式→お祓いの儀式→進水」という流れで行い、小型船のため支綱(しこう)切断やシャンパンのボトル割りなどは行われないものの、大型船と遜色ないボリュームである。現在日本で行われている進水式は古くからの神道式と西洋の文化が入り混じったもので、その形式、作法についての起源に関しては諸説あるが、一説によれば明治時代に横須賀造船所で建造された多くの軍艦によって確立していったという。現在も進水時の音楽に「軍艦行進曲」や「Anchors away」を採用する造船所は多く、海軍さんの文化が民間にも広く浸透していった、ということが分かるだろう。

開式するとまずは船主としてトライアングル社長の鈴木隆裕氏による命名が行われる。「本船を、NEW KUROFUNEと命名する」と命名書を読み上げ、本船に名前が与えられた。次に修祓(しゅばつ)によって出席者や祭壇の穢れを払い、いよいよ進水式の儀式が始まる。進水式といえば華々しい支綱切断が注目されがちだが、進水の作業自体は一瞬で終わってしまう。本来のメインはこの儀式の部分で、今回は約20分にわたって粛々と執り行われた。

「降神の儀」によって祭壇へ神様をお招きすると、船の完成をご報告し航海安全を祈念する「祝詞(のりと)奏上」が行われる。祝詞の中では船主の名前と船の名前の両方が唱えられるため、厳かな空気の中、神道式の独特な言い回しで「株式会社トライアングル」「NEW KUROFUNE」と読み上げられる。どちらも横文字の名前のため不思議な雰囲気だが、古風なこの流れに則ってこそ神様はこの船のことをしっかり認知してくれるのだろう。

祝詞奏上の後は「清祓(きよはらい)の儀」によって船体のお祓いをしていく。ここは見た目でわかりやすく儀式らしいので、進水式のハイライトといっていいかもしれない。バサバサと幣(ぬさ)が振られ、船を祓い、清めていく。

その後は参列者による「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が行われ、参列者それぞれが本船の航海安全を祈願した。玉串は神様をお招きした祭壇に奉るため、参列者が直接神様に祈祷できる唯一の場面である(その他の祈祷は基本的に全て神主さんによって行われる)。写真はトライアングル社長の鈴木隆裕氏が玉串奉奠を行っているシーン。さらに後ろでは建造に関わった職人さん達もその様子を見守り、船の航海安全を祈願していた。「NEW KUROFUNE」の安全を祈る多くの人たちの想いは、きっと神様にも届いたことだろう。

この玉串奉奠で一連の祈祷は完了し、「昇神の儀」によって神様にお戻りいただき、最後に参列者全員で御神酒が注がれた盃をあけて一連の儀式は終了する。

▲INDEXに戻る

■満潮のとき、漆黒の船体がいよいよ海へ──

儀式が終わるといよいよ進水作業。後方で儀式を見守っていた職人さん達も、進水作業に向けて動き始めた。進水前の最終確認が慌ただしく行われ、号令と共に船にかけられていた梯子が取り外されるといよいよ進水の準備は完了である。

鈴木社長をはじめとして参列者を代表する4人が、くす玉につながる紐を握る。「NEW KUROFUNE、進水!」という号令が下ると、船台と台車を固定していたアンカーチェーンの締結部にハンマーが振り下ろされ、カーン、カーンと槌音が響き渡る。参列者全員が固唾を飲んで見守る、緊張の瞬間だ。

パキン!という一際大きな音と共にアンカーチェーンが外れると、華やかに流れる軍艦行進曲をバックに台車が坂の上をゴロゴロと動き始めた。くす玉が割れて「祝 NEW KUROFUNE進水」の垂れ幕が現れる。やがて船は加速していき、拍手に包まれながら船尾から水飛沫を立てて着水。令和6年3月25日、トライアングル4隻目となる新造船「NEW KUROFUNE」は遂に進水し、船としての産声をあげたのだ。船が船としての生を受ける瞬間に立ち会うことができ、取材中ながら筆者の感動もひとしおである。

初めて海に浮かんだ「NEW KUROFUNE」の姿。燃料や清水、内装などが未積載の「すっからかん」状態のため、実際に運航する時よりも少し船体が浮き上がり気味になっている。海に浮かんだことで船台に上架されている時よりも船らしく、さらにその美しさが引き立ったのではないだろうか。この日はあいにくの雨模様となってしまったが、筆者は逆に横須賀の美しい海、そして緑生い茂る猿島との共演がますます楽しみになってしまった。

▲INDEXに戻る

■エンジン無しで〝はじめての着岸〟

華々しい進水は完了したが、進水作業はまだ終わらない。一般向けの進水式ビデオなどではあまり映されることがない地味な作業ではあるが、「最初の着岸」という船としての一大イベントが残っている。大型船では進水後すかさずタグボートをつけて行う作業だが、小型船であるニュークロフネでは船尾にかけたロープを岸と小型艇から引っ張る「綱引き」によって着岸する。

船殻自体は完成しているとはいえ前述の通りエンジンはかからない、舵は動かせないという状態。さらに積載ゼロで浮き上がった船体は波や風の影響も受けやすく、その腕力ゴリ押しなビジュアルに反してかなり慎重さが求められる作業だ。ここは熟練の職人さんが総出で綱引きを行い、驚くほど迅速に着岸が進められていく。所定の位置について係留作業が完了すると舷門が開けられ、異常がないことを確認すると最初の着岸は完了だ。

ここまでをもって「NEW KUROFUNE進水式」は無事に完了。この世にまた1隻、新たな船が誕生したのである。

▲INDEXに戻る

■船に命を吹き込む作業はこれから

進水式後は鈴木社長をはじめとしたトライアングル社の担当者がニュークロフネへ乗船し、実際に見て気付いた点や細かい要望を職人さんへ直接伝える。基本的に全てオーダーメイドの1点モノである船舶建造において設計図だけで詰めきれない部分は多く、実際に運用する事業者から担当者が赴いて細かく調整を重ねた上で初めて「現地で運航できる船」が完成するのだ。この日は乗船口となる舷門の構造や、デッキの柱の塗装処理などについて意見が交わされた。さらに進水式前には操舵室でキャプテンが座る椅子が到着しており、こちらの開封作業も行われている。磨き上げられたステンレスが輝くとても格好良い椅子で、どのように設置されるのか想像も膨らむというものだ。

進水式が終わった工場内は、先程までの華やかさが嘘のように静まっており、祭壇も片付けられていた。しかしその静けさは、寂しさよりも新たな船が生まれ育っていくことへの期待感に満ちたものであったということは言うまでもない。

猿島航路の新時代を拓く新造船「NEW KUROFUNE」の進水式の様子と建造レポート、いかがだっただろうか。進水式は「船が形になり、遂に進水!」という華やかでメモリアルな式典ではあるが、このあと残る艤装工事や機関の試運転、調整を済ませ、法定検査と登録を受け、さらに横須賀へ回航して試験運航を重ねていく…というように、運航を開始するまでに残されたステップはまだまだ多い。本船は船としてはまだまだ未完成な状態なのだ。今回お見せした外観もほとんど完成形ではあるが、就航までの間にどこかが変化するという可能性はまだ十分にある。何より実際に乗船する船内はまだほとんど手付かずの状態だ。そしてチラ見せされてしまうと全体が気になってしまうのは人間の抗えない性というもの。就航を来月に控えた「NEW KUROFUNE」は、果たしてどんな姿で私達の前に現れるのだろう?遠くないその日まで、私達も期待に胸を膨らませながら、本船の近況にドキドキワクワクが絶えない毎日を過ごそうではないか。

文:阿部稜平 写真:阿部稜平 梅村建太郎

▲このページのTOPに戻る

※新造船の正式名称は「NEW KUROFUNE」ですが、本文中の「ニュークロフネ」も通称として使用いたします。

※ルビは編集部

_edited.jpg)